伝

漢文

子曰、吾十有五而志于學、三十而立、

書き下し文

子 の曰 く、吾は十有五 にして學ぶに志し、三十 にして立つ、

集解

漢文

有所成也。

書き下し文

成せる所有るなり。

現代語訳

成長したものがあったのだ。

伝

漢文

四十而不惑、

書き下し文

四十 にして惑はず、

集解

漢文

孔曰、不疑惑。

書き下し文

孔曰く、疑惑 はず。

現代語訳

孔曰く、疑惑をなくしたのだ。

伝

漢文

五十而知天命、

書き下し文

五十 にして天命 を知り、

集解

漢文

孔曰、知天命之終始。

書き下し文

孔曰く、天命 の終はりと始まりを知れり。

現代語訳

孔氏はいう。天命の終始を知った。

伝

漢文

六十而耳順、

書き下し文

六十 にして耳は順ひ、

集解

漢文

鄭曰、耳聞其言、而知其微旨。

書き下し文

鄭曰く、耳の其の言 を聞き、而りて其の微 かの旨 を知れり。

現代語訳

鄭氏はいう。耳がその言葉を聞き、その微細な本質を理解するようになった。

伝

漢文

七十而從心所欲不踰矩。

書き下し文

七十 にして心の欲 む所に從ひて矩 を踰 へず。

集解

漢文

馬曰、矩、法也。從心所欲無非法。

書き下し文

馬曰く、矩は法なり。心の欲 く所に從ふも法 に非ざること無し。

現代語訳

馬氏はいう。『矩』は『法』である。心のおもむくままに従っても法にそぐわないことがなくなった。

疏 子曰至踰矩

漢文

疏、子曰至踰矩。

○正義曰、此章明夫子隱聖同凡、所以勸人也。吾十有五而志于學者、言成童之歲、識慮方明、於是乃志於學也。三十而立者、有所成立也。四十而不惑者、志強學廣、不疑惑也。五十而知天命者、命、天之所禀受者也。孔子四十七學易、至五十窮理盡性知天命之終始也。六十而耳順者、順、不逆也。耳聞其言、則知其微旨而不逆也。七十而從心所欲不踰矩者、矩、法也。言雖從心所欲而不踰越法度也。孔子輙言此者、欲以勉人志學、而善始令終也。

書き下し文

疏 、子曰至 踰矩。

○正しき義 に曰く、此の章 は夫子の聖 を隱して凡 と同じくするを明らむ、人に勸むの所以 あればなり。吾は十有五 にして學ぶに志す者 、成童の歲に、識 も慮 も方 いに明 しき、是に於いて乃ち學ぶに志すを言ふなり。三十 にして立つ者 、成せる所有りて立つなり。四十 にして惑はざる者 、志は強く學ぶは廣く、疑惑 なきなり。五十 にして天命 を知る者 、命は、天之れに禀受 がるる所の者なり。孔子は四十七 にして易を學び、五十 に至りて理 を窮めて性 を盡くし天命 の終はりと始まりを知るなり。六十 にして耳の順ふ者 、順は逆らはざることなり。耳は其の言 を聞かば、則ち其の微 かな旨 を知りて逆はざるなり。七十 にして心の欲 く所に從ひて矩 を踰 へざる者 、矩は法なり。心の欲 く所に從ふと雖も、而 ち法度 を踰越 ゆることなしを言ふなり。孔子は輙 ちにして此れを言ふ者 、以ちて人に學ぶを志さむとするを勉 め、而りて始めを善くして終はりを令 しくせむと欲 はばなり。

現代語訳

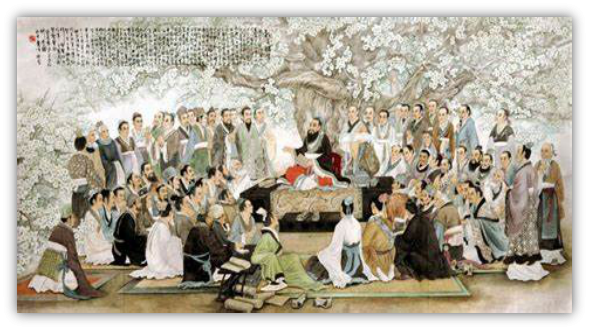

○正義(正統な釈義)は以下の通りである。

この章は、人を励まそうとした夫子が聖性を隠して凡人に合わせたことを明らかにするものだ。

「吾は十有五 にして學ぶに志す」とは、成童の歲に知識も思慮も広大かつ明晰であったが、ここで始めて学を志したのだと言う。

「三十 にして立つ」とは、成長するものがあったかた立ったのだ。

「四十 にして惑はず」とは、志が強固で学は広大であるから疑問を懐くことがなくなったことだ。

『五十 にして天命 を知る」について。『命』とは、天から授けられるものである。孔子は四十七歳にして易を学び、五十歳に至って理を窮めて性を尽くし、天命の終始を知った。

「六十 にして耳の順ふ」について。『順』とは逆らわないことだ。耳がその言葉を聞いても、その繊細な本質を理解して逆らわなくなった。

「七十 にして心の欲 く所に從ひて矩 を踰 へず」について。『矩』は『法』である。心のおもむくままに従ったとしても禁じられたことを乗り越えることがなくなったと言っているのだ。

ことあるごとに孔子がこのように言ったのは、それで人に学を志すことを奨め、素晴らしき始まりと円満なる終焉を迎えさせようとしてのことだ。