伝

漢文

子曰、由、誨女知之乎。

書き下し文

子の曰 く、由よ、女 に之れを知ることを誨 へむか。

集解

漢文

孔曰、弟子、姓仲、名由、字子路。

書き下し文

孔曰く、弟子 、姓 は仲、名は由、字 は子路。

現代語訳

孔氏はいう。弟子の姓は仲、名は由、字 は子路である。

伝

漢文

知之為知之、不知為不知、是知也。

書き下し文

之れを知るは之れを知ると為し、知らざるは知らざると為す、是れ知るなり。

疏 子曰至知也

漢文

疏、子曰至知也。

○正義曰、此章明知也。由、誨汝知之乎者、孔子以子路性剛、好以不知為知、故此抑之。呼其名曰、由、我今教誨汝為知之乎。此皆語辭。知之為知之、不知為不知、是知也者、此誨辭也。言汝實知之事則為知之、實不知之事則為不知、此是真知也。若其知之、反隱曰不知、及不知、妄言我知、皆非知也。

書き下し文

疏 、子曰至 知也。

○正しき義 に曰く、此の章 は知るを明らむなり。由よ、女 に之れを知ることを誨 へむかなる者、孔子は子路を以 ふに、性 は剛 にして、以ちて知らざるを知ると為すを好み、故に此に之れを抑ふ。其の名を呼 びて由よ、我は今こそ汝 に之れを知ると為すことを教誨 へむか、と曰ふ。此れ皆が語辭なり。之れを知るは之れを知ると為し、知らざるは知らざると為す、是れ知るなり者 、此れ誨 への辭 なり。言へらくは、汝 は實 に之の事を知らば則ち之れを知ると為すも、實 に之の事を知らざれば則ち知らざると為し、此に是れ真 の知るなり。若し其の之れを知りて、反りて隱して知らざると曰ふこと、及び知らずして妄りに我は知ると言ふことは、皆 れも知るに非らざるなり。

現代語訳

○正義(正統な釈義)は次の通りである。

この章では「知ること」を明らかにしている。

「由よ、女 に之れを知ることを誨 へむか」とはどういうことか。孔子は子路について、性格が剛情なので、知らないことを知るとすることを好んでいることを思い、ここでそれを抑えたのだ。その名を呼んで、「由よ、私は今こそお前にそれを知っているとはどういうことかを教説してやろうではないか!」と言った。これらはすべて語辞である。「之れを知るは之れを知ると為し、知らざるは知らざると為す、是れ知るなり」について、これは教説の言辞である。「お前が本当にそのことを知った上でそのことを知っているとし、本当にそのことを知らないならば知らないとする。これこそが真の知ることなのだ。」と言っている。もしその者がそれを知りながら、反対に隠して知らないというのも、知らないのに妄りに「私は知っている」と言うのも、どちらも知ることにはならないのだ。

注 孔曰至子路

漢文

○注、孔曰至子路。

○正義曰、史記弟子傳云、仲由字子路、卞人也。少孔子九歲。子路性鄙、好勇力、志抗直、冠雄雞、佩豭豚、陵暴孔子。孔子設禮稍誘子路、子路後儒服委質、因門人請為弟子。

書き下し文

○注、孔曰至 子路。

○正しき義 に曰く、史記弟子傳に云く、仲由の字 は子路、卞の人なり。孔子より少 きこと九歲 。子路の性 は鄙 し、勇力 を好み、抗直 を志し、雄雞 を冠 り、豭豚 を佩 へ、孔子を陵 し暴 さむとす。孔子は禮を設けて稍 く子路を誘ひ、子路は後に儒服して質 を委 げ、門人に因りて弟子に為らむことを請へり。

現代語訳

○正義(正統な釈義)は次の通りである。

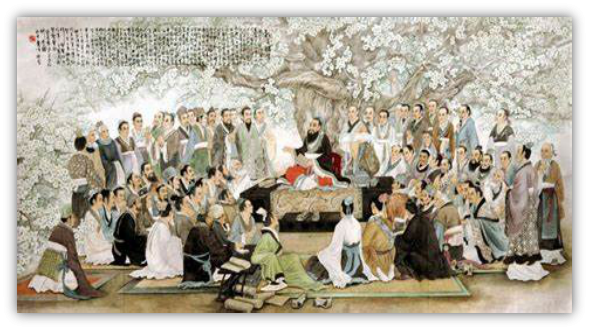

史記弟子伝には次のようにある。「仲由の字 は子路、卞の人で、孔子より九歲ほど年少である。子路の性格は野卑で、勇猛さと力を好み、屈することなき剛直を志していた。雄鶏を頭に載せて雄豚を脇に抱え、孔子を陵暴しようとしたが、孔子は礼儀を正しくして少しずつ子路を誘った。後に子路は儒者の服を着て進物をたずさえ、弟子にしてほしいと門人に頼んだ。