論語 鳳兮鳳兮

本文

漢文

鳳兮鳳兮

何德之衰

往者不可諫

來者猶可追

已而已而

今之從政者殆而

書き下し文

鳳よ、鳳よ。

何の德の衰へたる。

往く者は諫むる可からず。

來たる者は猶ほ追ふ可し。

已みなん、已みなん。

今の

現代語訳

鳳凰よ、泰平に現る瑞鳥よ。

あんたらしくもないもんだ。

これまでを言うても仕方ないが、

これからのことはまだ間に合う。

やめとけ、やめとけ。

今の政治に関わるのはあやうい。

付記

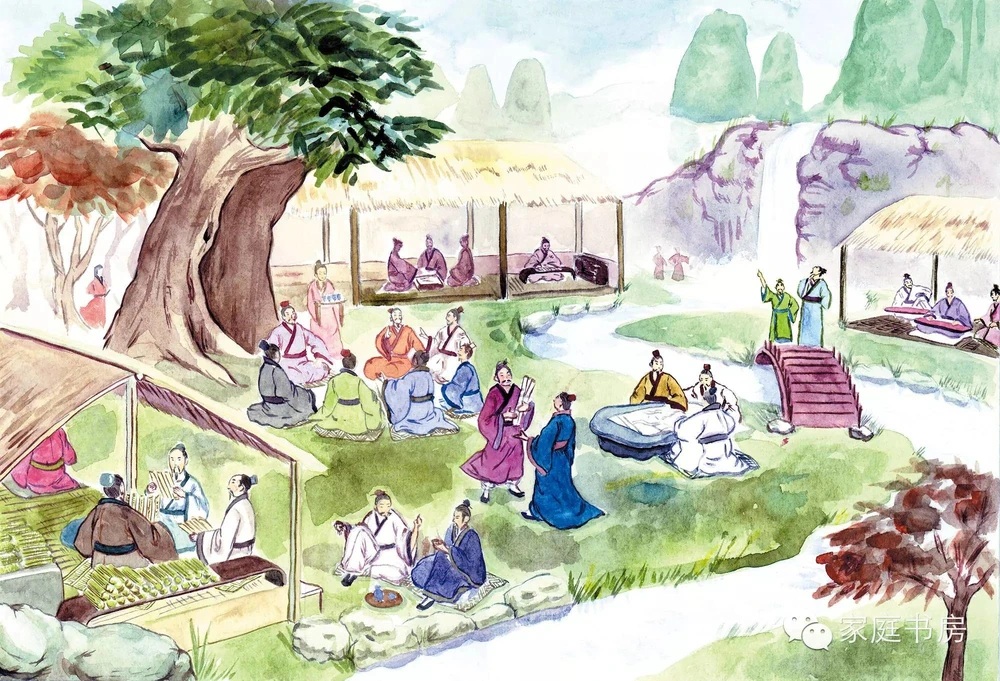

論語微子第十八に掲載。この篇は特に孔子と隠者のやり取りがおおく、この詩歌は孔子の馬車の前を通り過ぎた楚国の狂人が歌っていたもの。孔子を時期外れの鳳凰に見立てて政治の道を諦めさせようとしている。ちなみに、この狂人の名は接輿とされ、論語本文の「楚狂接輿歌而過孔子」の「接輿」を名と認識してのことであるが、これは名ではなく「楚の狂人が孔子の馬車の"輿"に"接"して歌った」と述べているだけだとする解釈もあり、私もこれを採る。

私がはじめて論語を読んだとき、この章句が強く印象に残り、しばらく本文の詩歌が頭から離れなかった。歴史と伝説の境界にある古代中国の幻想的な世界観である。このシーンは、たとえば孔子をテーマにした漫画でも『孔子と論語(猪原賽・李志清)』や『孔子暗黒伝(諸星大二郎)』に登場し、さかのぼれば荘子にも同様のエピソードが詩歌の内容を異にして掲載されているし、詩仙李白も「我本楚狂人 鳳歌笑孔丘」と楚の狂人の独白を演じる詩を詠んだ。多くの人の霊感にはたらきかける逸話だったのだろう。

さて、私はこの詩歌は10年来、頭の中でこねくり回してきたものだから、あまり普段しないような訳し方になっている。「鳳兮鳳兮」という単なるリフレインを「鳳凰よ、平和の世の訪れを告げる瑞鳥よ」と本文にない解説を付しているのは、普段の逐語訳的な訳ばかりしている私にはないタイプの訳文であるが、これは昔からこの詩歌の現代日本語を頭に浮かべる際にしている訳し方で、次節の「何德之衰」につなげるためのものである。ここでの「徳」を私は「自分らしさ」「そのものの特性」だと解釈し、「何德之衰」は鳳凰としての特性が失われていること、だから「あんたらしくもないもんだ」と意訳する。「平和の時代にあらわれるはずの鳳凰がこんな乱世になんの用だい」というわけだ。こうすれば続く言葉も含めて話に筋が通るだろう。

底本