論語 素以為絢

本文

漢文

巧笑倩兮 美目盼兮

素以為絢兮

書き下し文

巧みな笑みは

美しき目は

現代語訳

整った笑顔はうるわしく、

澄んだ瞳もぱっちりと、

素のおかげで彩り映える。

付記

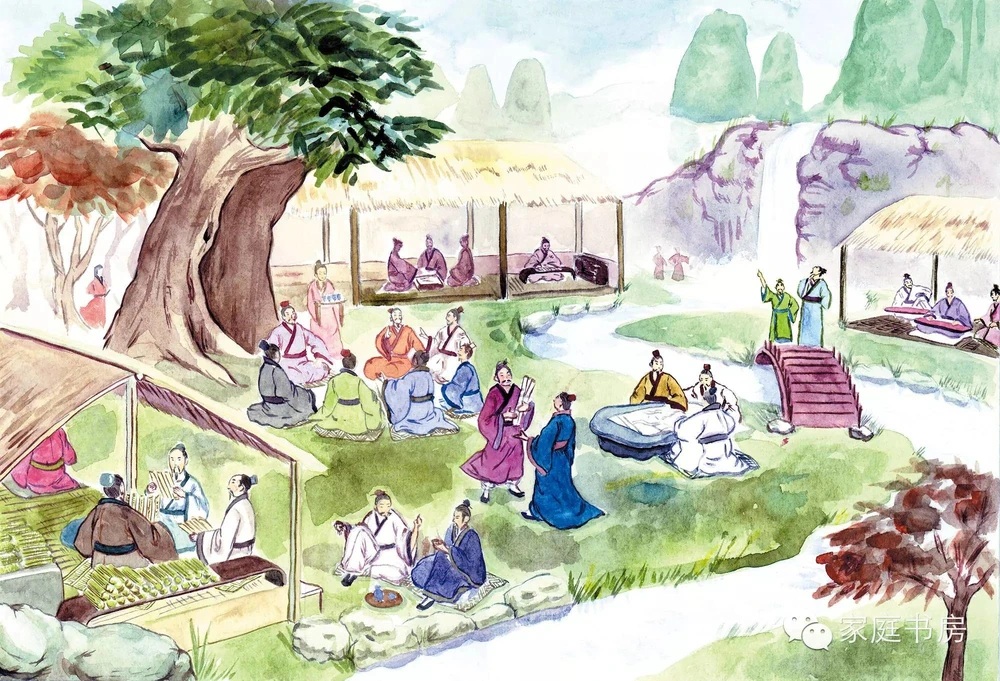

論語八佾第三に掲載。当該の章句は孔子の弟子の子夏がこの詩の内容を孔子に質問するという内容。

詩経に掲載されていない詩で、これを逸詩という……と言いたいところだけど、実は「巧笑倩兮 美目盼兮」は詩経の『碩人』という詩の一部で、『素以為絢兮』の部分だけは詩経になく、論語にのみ掲載されたフレーズである。逸詩なのかどうか微妙。論語の注釈でも2世紀から11世紀に主流だった古註では逸詩とはされておらず、12世紀の朱熹の注にて逸詩と述べられている。昔から意見が分かれているわけだ。

この詩について、孔子は「絵事後素」と言っており、これを古註では「絵を描くにあたっては白(素)を塗るのを後にするものだ(絵を描いた後で白の絵具で仕上げをするんだよ。)」と解釈していて、現在も最も主流の説となっているわけだけど、とても嘘くさいと昔から思っている。というのも一般的に絵は薄い色から塗るのが普通だからだ。それに詩はおそらく化粧の話なんだけど、ふつうはおしろいの後に口紅を塗る。現代でもファンデーション(素地)の後で口紅やアイシャドウのような絢を施す。

で、孔子の言葉にはもうひとつ解釈があって、「絵ノ事ハ素(シロ)ヲ後ニス」ではなく、「絵ノ事ハ素(シロ)ヨリ後ニス」と解し、白い素地を塗ってから絵を描き始めるというもの。ふつうに考えれば、こちらの方が正しいと思う。紀元前の中国にはそういう技法があったのかもしれないけども、やっぱり変。

上の訳は化粧であることを想定したものになっているが、私の場合は素(もと)は「素顔」「素材」であって素(しろ)ではないと思っている。つまり「素以為絢」は「素材がいいから化粧も映える」みたいなニュアンスじゃないかな、と。ただ、おしろいを先に塗って色鮮やかな化粧をその上に載せるイメージも捨てがたいと思うので、どちらとも解釈できるような訳にしておいたつもり。

底本